법의 지배 the rule of law 이란 무엇인가

10.2.5. 법의 지배 the rule of law

공산당 해산 법률의 위헌무효 판결은 “법의 지배 원칙을 공고히 굳힌 영광스런 승리의 기록”이라고 역사적인 명판례로 길이 빛나고 있다.[1] 법의 지배 원칙이란 무엇을 말하고 또 왜 그것이 그토록 중요하게 여겨지는 것일까? 호주 헌법에서 “법의 지배” 원칙을 명시적으로 규정하고는 있지 않다. “사법 심사” 제도 또한 헌법 조문 어느 곳에서도 규정하고 있지 않다. 그런데 왜 헌법상 명문 규정이 없음에도 불구하고, 법의 지배와 사법 심사의 원칙이 어떻게 가장 중요한 헌법 원칙들에 속한다고 말하는 것일까? 이들 원칙은 헌법상 명문 규정은 존재하지 않더라도 대법원이 헌법 해석상 원칙으로 끌어내어 사건에 적용한 선례를 확립하였기 때문에 법적으로 의의가 큰 것이다. 이런 측면에서 공산당 케이스는 미국 헌법에서 사법 심사 제도의 헌법 원칙을 확립한 마버리 판례 Marbury v Madison에 비견된다.

법의 지배 원칙은 묵시적인 implication 헌법 규정으로 해석된다기보다 헌법에 당연히 포함되어 있다고 믿는 전제assumption에 해당된다고 판결문에서 설명했다. 법의 지배 원칙은 사법부 독립의 원칙 등의 개념과 같이 영미법의 전통적인 법 개념에 따른 불문율로써 당연히 헌법에 포함되어 있다고 인정된다는 것이다. 따라서 명시적으로 규정할 필요도 없이 당연한 헌법상의 원칙에 속하기 때문에 이런 기초적인 법원칙에 의해서 입법부가 스스로 사법권한까지를 행사하려는 법률은 무효가 된다는 결론을 내릴 수 있었다.[2]

“법의 지배 the rule of law”란 어떤 의미인가?

법의 지배 원칙은 사법부 독립의 원칙 등의 개념과 같이 영미법의 전통적인 법 개념에 따른 불문율로써 당연히 헌법에 포함되어 있다고 인정된다.[3] 따라서 명시적으로 규정할 필요도 없이 당연한 헌법상의 원칙에 속하기 때문에 이것은 기본적인 헌법 원칙이라고 볼 수 있다. 이러한 ‘법의 지배’ 원칙은 대륙법 국가에서의 ‘법치 국가 Rechtstaat’ 개념에 가장 가까운 것 같으나 그것과 꼭 동일하게 대체되는 단어는 아닌 것 같다. 중국이나 조선시대는 영미국과 같은 독립된 법원과 변호사 제도가 존재한 것은 아니었지만 조선은 법률에 따라 국사를 진행한 대륙법국가에서 이해하는 대로 엄연한 “법치 국가”였다고 보는 견해를 볼 때, “법의 지배”와 “법치 국가”의 개념은 서로 구별된다. 유럽연합 조약 Treaty on European Union 제6조는 “유럽연합은 회원국에 공통된 원칙인 자유, 민주주의, 인권과 기본적인 자유권에 대한 존중, 법의 지배라는 원칙에 기초한다”고 규정하고 이를 회원국 모두에게 법적으로 준수할 의무를 부과하고 있다.[4]

2005년 9월 국제변호사협회 집행위원회 결의문에서 “법의 지배는 문명 사회의 토대를 이룬다. 법의 지배는 모두가 평등하게 접근할 수 있는 투명한 절차를 확립한다. 그것은 사람들을 자유롭게 함과 동시에 보호해 주는 원칙들을 준수하도록 한다.”라고 말하고는 있지만 꼭 집어서 무엇인지를 말하고 있지 않다. ‘법의 지배’에 대한 정의를 내리려 시도하는 대신에 법이 지배를 구성하는 원리들을 나열하였는데 독립적이고 중립적인 사법부, 무죄 추정, 공평한 공개 재판을 지체 없이 받을 권리 등이 법의 지배 개념에 포함되어 있다고 말하고 있다. 이러한 법적 개념에 대해 정의하기가 어렵다는 것을 인정하면서도 법적 개념 정의를 시도한 영국의 빙햄 대법관의 설명을 인용하는 것이 보다 나을 것 같다. 그는 먼저 법적 개념 정의 시도의 어려움을 다음과 같이 설명하고 있다.

“법률을 만드는 사람들은 법조문에 사용되는 용어를 정확히 정의하여 오해의 소지나 법원이 잘못 해석할 여지를 없애려고 한다. … 중요한 개념을 정의하는 규정이 있을 것이라고 예상해봄 직하다. 그런데 그런 규정은 없다. 법의 지배에 대한 별도의 정의 규정을 두지 않는 것은 다이시 교수의 정의가 별다른 반박없이 보편적으로 수용되어 부연설명이 필요없다고 생각했기 때문일까?”[5] 그는 이렇게 묻고서 그렇지 않다고 말하면서 답을 제시한다. “법률안을 작성하는 사람들도 법에 정통한 전문가들로, 법의 지배에 대하여 다이시가 내린 정의에 회의를 표명하는 스승들 밑에서 공부했을 것이다. 그들이 법의 지배에 대한 정의 규정을 두지 않은 것은 법의 지배를 간명하게 정의하는 것이 매우 어렵다는 점을 알았기 때문일 것이다. 정의 규정을 두는 대신 법의 지배가 무슨 뜻인지를 규정해야 하는 사건이 제기되면 법관이 이 문제를 판결하도록 맡겨두기로 결정하였다고 보는 것이 훨씬 나을 것이다.”[6] 그 이유는 무엇일까? 이에 대한 빙햄의 설명을 보자. “이렇게 하면 법의 지배에 대한 정의가 추상적으로 이루어지는 것이 아니라 구체적 사건과 관련되어 형성될 수 있고 시간이 흐르며 새롭게 등장하는 견해나 상황에 조응하여 진화할 수 있다. 법의 지배에 관한 기존의 헌법적 원칙이 제정법률에 명시적으로 규정되면 소송당사자들이 이 규정을 원용하는 것은 시간문제다.”[7]

빙햄은 이런 단서를 붙이고서 ‘법의 지배’가 무엇을 뜻하는지를 다음과 같이 개념 정의를 시도하였다. “법의 지배라는 헌법 원칙의 핵심은 모든 개인과 단체(공공기관과 사적 단체를 포함하여)는 공개적이고 또 법제정 이후에 효력이 발생되는 제정법에 따라 법원에서 공개적으로 집행되는 법에 구속되고 그런 법의 혜택을 누릴 수 있어야 한다는 것에 있다”.[8] 빙햄은 8가지 요소로 법의 지배 원칙을 설명한다.[9] 빙햄의 설명에 따르면 법의 지배의 가장 핵심은 실제적으로 법을 집행하는 사법부의 독립에 있다. 사법부는 절차적 정의를 지키는 것을 그 핵심으로 한다는 점에서 사법부와 행정부의 가장 큰 차이점이 갈라진다. 판례법 국가들에서 대법원이 국민의 기본권을 지켜내는 최후의 보루라는 인식은 그들의 사법 역사를 통해서 확인되고 있다.

만약 법원이 나라를 휩쓸고 있는 당시의 정치사회적인 상황에 굴복하여 다수가 지배하는 행정부의 독단적인 권력 행사에 굴복한다면 ‘법의 지배’[10] 제도와 전통은 세워질 수 없었을 것이다. 이와 같이 선례의 중요성과 법적 의의는 사후적인 부검에서 그 의의가 찾아지는 것이 아니라, 법의 가장 핵심적인 원칙이 지켜져야 할 필요성이 큰 가장 중요한 순간에서 실제로 적용되고 집행되었느냐의 여부 즉 당시의 절체절명의 상황에서 행동하고 결단했느냐의 문제로써 판단되어야 할 것 같다.

이와 같이 법의 지배에 대한 법적 개념은 판례법국가와 대륙법 국가의 정치적 역사적 맥락을 통해서 이해하지 않으면 그 개념을 제대로 파악하기 힘들 것이다. ‘법의 지배’에 관한 개념을 맨 처음 본격적으로 정립해 냈던 다이시 Dicey 옥스포드대 교수의 “헌법학 개론”[11]에서 설명한 ‘법의 지배’[12]의 개념을 이해하는 것이 필요하다고 여겨서 다음과 같이 해당 부분을 번역한다.[13]

“영국 헌법의 특징으로써 ‘법의 지배’ 원칙의 절대성을 들고 있는데 이 절대적인 법의 지배 원칙이라는 하나의 표현에는 최소한 세 가지의 상호 연관적이면서 뚜렷이 구별되는 의미가 들어 있다는 것을 이해해야 한다.[14]

법의 지배-1요소-일반법의 절대적인 우위 absolute supremacy of the ordinary law

“법의 지배”란 첫째, 법을 위반하였다는 것이 보통 법원에서 일반적인 법원칙과 법적 절차에 의하여 분명하게 판명되지 않는 한 어느 누구도 형사처벌을 받을 수 없고, 또는 신체나 재산상의 손해를 받는 것은 불법이다는 원칙이다. 이런 의미의 법의 지배 원칙은 광범위하고, 자의적이며, 재량적인 박탈권을 명령계통에 있는 공무원이 행사하는 행정부 통치 체제하고는 대조되는 개념이다.[15]

법의 지배 –2요소-법 앞에 만인 평등 equality before the law

“법의 지배”의 두 번째 의미는 어느 누구도 법 위에 군림할 수 없다는 원칙을 말할 뿐만 아니라 또 어떤 지위나 신분을 막론하고 누구든지 일반법에 따라야 하고 Everyone is subject to the law 또 재판권의 행사는 보통법원에 귀속된다는 것을 뜻한다. “법이 사람 위에 존재한다 Be you never so high, the law is above you."

영국에서는 법 앞의 만인 평등이라는 사상이나 또는 일반법원에 의해 집행되는 하나의 법체계에 모든 계층이 보편적으로 기속된다는 원칙은 최고의 원칙으로 자리잡고 있다. 영국의 모든 공무원-위로는 수상에서 아래로는 순경이나 말단 세무공무원에 이르기까지-은 법적 정당성이 결여된 모든 행위에 관하여 일반시민과 마찬가지로 법적 책임을 지게 된다. 법원 판례를 보면 공무원이 공무 수행 중에 행한 행위였지만 정당한 권한을 넘는 경우에는 해당 공무원은 재판에 회부되었고 (공무원 신분이 아닌) 개인 자격으로 처벌을 받거나 손해 배상의 책임을 진 사건들로 가득 차 있다. 식민지 총독과 장관, 군장교, 상관의 명령을 수행한 하부 관료에 이르기까지 모든 공무원은 법이 부여한 권한을 넘는 행위에 대해서 일반 사인과 마찬가지로 책임을 진다.[16]

법의 지배 –3요소-헌법은 국가의 일반법의 결과물 a judge-made constitution

셋째, 영국 헌법 밑바탕에 법의 지배의 원칙이 스며들어 있다고 말할 수 있는데 그 근거는 헌법상의 일반원칙(예컨대 개인의 자유권이나 집회참가의 권리 같은)은 법원에 제기된 구체적인 사건들에서 일반인의 권리를 선언한 법원 판결의 결과물로 모두가 누리고 있다는 점에 있다. 반면 다수의 외국 헌법은 이와 같은 개인 기본권에 대한 보장이 확보된 것은 헌법의 일반원칙으로부터 도출된 결과로 보인다.[17] [18]

…

정부 형태는 인간의 의지나 힘에 의한 산물이라고는 간주할 수 없는 사람들의 생명과 밀접하게 연관되어 있어 자연 발생적으로 성장해 온 것이라는 이론은 비록 정연하지 못하고 부정확한 형태이긴 하지만, 어떤 정치적 사건은(영국 헌법도 여기에 포함된다) 어느 한 순간의 결단에 의해 갑자기 일어난 것도 아니고, 또 의회가 제정한 법률의 결과도 아니며, 개인들의 권리 확보를 위하여 법원에서 진행된 (일반적인 의미로) 법정 투쟁의 결실이라는 사실을 밝혀 준다. 간단히 말해서, 영국 헌법은 법원의 판사가 만든 헌법이고, 따라서 헌법의 표면에 판례법의 장단점을 모두 갖고 있다.[19]

…

영국에서 개인의 자유권은 헌법의 일부분을 이루고 있는데, 그것은 인신보호법과 같이 법원의 판결에 의해서 보장되고, 확대 적용되거나 확정되기 때문이다.”[20]

(다이시가 결론적으로 재정리한 부분을 번역하면 다음과 같다.)

“이와 같이 헌법의 기본 원칙을 구성하는 ‘법의 지배’ 원칙은 세 가지 의미를 갖고 있거나 세가지 다른 관점에서 파악할 수 있다.

첫째, 법의 지배는 자의적 권력의 행사와는 대립되는 의미로써 일반법의 절대적인 최고위치와 우월성을 의미하고 이에 따라 행정부의 자의성, 비상대권, 광범위한 재량권의 존재를 부정한다. 영국은 법에 의해서 통치되는데 이는 영국인은 오로지 법을 위반한 경우에만 처벌될 수 있으며 법 이외의 다른 어떤 것에 의해서 처벌될 수 없다는 것이다.

둘째, 법의 지배는 법 앞의 만인 평등, 또는 일반법원에 의해 집행되는 일반 법에 모든 계층이 똑같이 동등하게 따른다는 의미를 갖는다. 이런 의미의 ‘법의 지배’는 일반시민에게 적용되는 법에의 복종 의무나 또는 일반 법원의 관할권으로부터 공무원이나 특정인이 면책될 수 있다는 이론을 거부한다. 영국에는 프랑스의 “행정법”이나 “행정재판소”에 상응하는 개념이 존재하기 어렵다. 프랑스 같은 나라들이 갖고 있는 “행정법”이라는 개념의 밑바탕에는 정부나 정부 공무원이 관련된 사건이나 분쟁은 일반법원의 영역을 벗어나는 것이고, 따라서 특별 기관이나 다른 행정 기관에 의해서 다루어져야 한다는 사고가 들어 있다. 이런 개념은 영국의 법에는 전혀 알려진 바 없고 진실로 영국의 전통과 관습에 근본적으로 들어맞지 않는다.

셋째, ‘법의 지배’는 법적 형식의 헌법 즉 다른 국가들은 기본적으로 성문 헌법 규정에서 나오는 법원칙들이 영국에서는 개인 기본권의 원천적 소스가 아니라 일반법원에 의해서 규정되고 집행된 결과물이라는 사실을 말해주는 공식으로써 사용된다. 한 마디로, 법원과 의회에 의해 형성된 일반 사법상의 원칙들이 국가와 국가공무원의 지위를 판단할 때에도 확대 적용되는데, 이는 곧 헌법은 하나의 일반법의 결과물이라는 것을 말해 준다.”[21]

법원의 실제적 역할과 힘-법원에 제기된 구체적 사건들에서 법원 판결의 결과로 헌법상의 국민 기본권들이 확립됨

판례법 국가들은, 헌법에 명시적인 규정이 있는 대륙법 국가들에 비해서, 헌법에 명시적인 규정이 존재하지 않더라도 사법부의 판결로써 개인의 자유와 민주주의 제도를 보다 강력하게 보장해 왔다는 사실은 비교법적으로 확인된다.

호주공산당 케이스는 판례법의 전통적인 개념인 법의 지배와 사법부 우위 원칙을 분명하게 재확인시켜 주었다. 이 사건에서 입법부가 국가의 안전과 방위의 필요성에 따라 사법부가 아닌 기관이 공산당을 불법이라고 판정할 수 있는 법률을 제정하였지만 이에 대해 대법원은 “강물은 거슬러 올라가는 법이 없다 a stream cannot rise higher than its source.”는 말에 비유하며, 의회의 법률 제정권은 헌법에 의해서 제약을 받고 있으며 또 헌법의 최종적이고 종국적인 해석권한은 대법원이 맡고 있음을 선언했다.

1950년 공산당 해산 법률에서 헌법이 부여한 입법부의 제정 권한들에 속하는지 여부에 대한 의문점을 미리 해소할 목적으로 통상적인 법률과는 다르게 특별히 전문과 취지문을 삽입하고 거기에 법률 제정의 타당성을 미리 법기술적으로 잘 규정해 놓았다. 즉 법률 취지문에 헌법 51조에서 열거하고 있는 의회의 입법권에 따라 국가의 안전과 방위 목적을 달성하기 위하여 법률을 제정한다고 분명하게 법률 근거를 제시하고 설명하여 놓았다. 하지만 대법원은 그러한 법률 문제의 최종적인 판단 권한은 대법원이 가지고 있음을 선언했다. 정치권의 힘이 가장 강력한 시기에서 (사법부의 독립이 위태로운 시기가 된다) 대법원은 정치권의 압력에 굴복하지 않고, 무엇이 헌법 원칙인지에 대한 해석 권한을 가진 기관 즉 헌법의 최종적인 권위자는 행정부나 의회가 아니라 바로 대법원이라는 것을 분명하게 판결로써 확인한 것이다. 이는 아래에서 설명하는 것처럼, 판결 직후 국민투표 실시를 몰고 올 정도로 정치적인 반향이 대단히 컸던 대사건이었다. 호주공산당 케이스를 하나의 “획기적인 epochal” 판결이라고 칭송하는 이유가 분명하게 있다.[22] 대법원이 최고의 지위에서 최후 최종적인 심판자의 종국적인 역할을 맡게 된 사실은 대법원 스스로의 험난한 법의 투쟁의 결과라는 정치적 법역사적인 맥락에서만 제대로 이해될 수 있을 것이다.

<중세 유럽(16세기)의 고서에서 들어 있는 함부르크 시 법전 계통을 보여주는 그림.>

판례법국가에서는 행정부와 입법부의 행위는 최종적으로 사법부에 의해 재검토 대상이 되므로 사법절차를 배제하는 법률[23]은 위헌에 해당될 것이다.[24] 호주 헌법은 사법 권한의 행사는 오로지 독립적인 사법부만이 행사한다고 호주 헌법 3장 사법부 조항에서 규정하고 있다. 헌법 71조는 “연방의 사법권은 연방 최고법원과 연방 법원 및 기타 법원에 부여한다.”고 규정하고 있다. 사법권은 오직 법원에 귀속되기 때문에 사법권을 다른 기관인 행정부나 입법부가 행사한다면 그것은 헌법 해석상 용인될 수 없는 문제이다. 사법권은 법원에 의해 행사된다는 헌법 규정은 사법부 독립의 원칙과 권력 분립의 원칙을 말해준다.

공산당 해산 법률에서 총독의 단독적인 판단으로 공산주의 단체 또는 개인을 공산주의자로 판정하는 경우에는 사법 심사의 절차를 규정하지 않았다. 하지만 대법원은 총독의 행위도 사법 심사의 대상에 해당되므로 사법 심사를 배제한 법률은 위헌이라고 판단했다. 호주헌법은 국민 기본권을 보장하는 권리장전 조항들을 가지고 있지 않다. 하지만 권리장전의 조항의 존재 여부하고 상관없이, 행정부의 독단으로 형사처벌을 할 수 없다는 원칙은 헌법상의 사법부의 권한 조항에서도 분명히 확인된다고 보는 것이다.

10.2.6. 죄형 법정주의와 소급 입법금지 원칙

딕슨 대법관은 역사를 통해서 보면, 민주국가에서 개인의 자유권을 유린하는 경우는 행정부에 의해서 일어났다고 말하고 헌법에서 직접적으로 그것을 막도록 한 이유를 설명했다.[25] 미국 헌법을 만든 미건국의 아버지인 매디슨 (1751-1836년)은 “폭력적이고 갑작스런 권력 찬탈 행위에 의해서보다는 권력을 쥐고 있는 사람들의 점진적이고도 은밀한 제약에 의해 국민들의 자유권이 축소되는 사례가 더 많이 존재한다는 것을 나는 믿는다”고 말했다.[26]

딕슨 대법관은 권력을 행사하는 행정부에 의해 국민의 자유가 제약될 위험성이 보다 높기 때문에 사법부가 행정부를 견제하는 것이 마땅하다는 생각을 보여준 것이다. 이 부분은 변론 과정에서 대법관과 변호인 사이에 열띤 토론이 오갔다. “국가 안보에 위협이 되는 위험인물이라고 여기면 한 밤 중에 처형해도 된다는 말인가?”, “오늘은 공산주의자 차례라면, 내일은 내 차례라는 말인가?” 행정부의 독단으로 국민을 범죄자로 가두고 처벌하는 법률(Bill of Attainder)[27]은 죄형법정주의[28] 원칙에 어긋나 법률 무효가 된다. 비판하는 입이 무서워서 그 사람의 혀를 잘라낼 수는 없기 때문이다.[29]

국방권은 오직 전쟁 시기에만 행사되는 것으로 제한적이다. 그리고 전쟁 시기에는 국민 기본권의 제한이 용인되어야 한다는 해석은 정해진 원칙이 아니다.[30] “Inter arma enim silent leges”-이 라틴어는 키케로가 전쟁 시기에 적용되는 로마법의 원칙을 표현한 말이다. “전시에는 법이 유보된다” (In times of war, the law falls silent.)”는 뜻으로 전쟁과 같은 국가 위기 시기에는 국민 기본권이 제한될 수 있다는 논거로 자주 사용된다. 하지만 전시 유보 원칙은 2차 대전 이후 서구민주국가에서 더 이상 유력한 법원칙으로 자리매김되고 있지 않다. 대신 “전시에도 법의 지배의 원칙이 지켜진다 amidst the clash of arms, the laws are not silent”는 원칙이 보다 보편적으로 자리잡고 있다. 전시에도 민간인에 대한 기본적 인권이 축소 제약되어서는 아니된다.[31]

10.2.7. 정치적 의사 표현의 자유-민주·대의·정당 정치의 토대

호주공산당 케이스에서 정치적 의사 표현의 자유권은 확인되지 못했다. 헌법상 보호되는 정치적 기본권 측면에서의 위헌무효라는 의견이 변론에서 제기되긴 하였지만 대법원은 정치적 기본권 측면에서의 논의를 자세히 다루지 않았다. 공산당 당원으로써 유일하게 주의회 의원을 지낸 패터슨 변호사는 공산당을 위한 변론을 통해서 다음의 같은 주장을 펼쳤다. 민주주의 국가의 헌법 체제는 대의제 정부 형태인데 대의제 정부는 정당 정치를 기반으로 한다. 이러한 민주주주의 정치 체제를 확립하려면 정치적 의사 표명의 자유가 필수적으로 보장되어야 한다. 공산당 해산 법률은 이러한 자유민주주의 헌법 체제를 부정하고 있기 때문에 그 법은 위헌 무효가 되어야 한다고 변론에서 주장했다.[32]

하지만 대부분의 대법관은 오늘날 같으면 당연하게 보장될 정치적 기본권의 측면에서는 법률 검토를 다하지 못했다. 다만 레이셤 대법원장만이 한마디 언급하기는 했지만 정치적 기본권은 중요한 쟁점이 아니어서 받아들일 만한 논거가 되지 못한다고 말했을 뿐이다. 더구나 정부는 법률 제정의 전권을 행사할 수 있기 때문에 정치적 단체라고 해서 다른 일반 결사 단체하고 달리 특별하게 보호할 필요가 없다고 그는 말했다.[33]

대법원은 딕슨, 맥티에르만, 윌리엄스, 키토 대법관이 언급한 바대로, 공산당 해산 법률은 행정부의 입법권의 일탈의 헌법 위반에 해당되어 그 법률 전체에 대해서 원천적인 무효가 됨을 선언하였기 때문에 정치적 기본권 측면이나 다른 법적 쟁점들에 대해서 별도로 크게 논할 필요를 느끼지 못할 수도 있다. 하지만 정당 해산에 대한 위헌 소송이 오늘날 다시 벌어진다면 정치적 기본권 침해에 대한 부분이 보다 주요한 법률적 쟁점으로 부상하고 자세하게 논의될 성격이라는 예상은 누구든지 쉽게 동의할 것이다.[34]

1901년 발효된 호주 헌법은 미국의 수정헌법 조항과 같은 국민 기본권 보장에 관한 권리장전의 규정이 포함되어 있지 않다. 호주 헌법은 미국과 독일 등 기본권 보장이 헌법 조항으로 들어가 있는 경우와는 차이가 난다.[35] 미국이나 독일 등의 헌법과는 다르게, 국민 기본권을 보호하는 권리장전 내용이 헌법에 포함되어 있지 않은 호주 헌법의 취약점이 노출되는 부분이기도 하지만 행정부의 독단으로 형사처벌을 할 수 없다는 원칙은 권리장전의 조항에 근거하지 않더라도 헌법상 사법부의 독립 조항에서 분명히 확인된다.

그러나, 권리장전이 포함되어 있지 않음에도 불구하고 그리고 특히 1951년 당시 매카시즘의 정점에서 있었던 국내외의 정치적 압박을 고려할 때[36] 호주 대법원의 공산당 해산 위헌 무효 판결은 대단한 법적 의의를 가진다고 짐작된다.[37]

호주연방대법원은 공산당을 강제 해산시키기 위해서 국방권에 근거하여 법률을 제정할 만큼 국가 방위에 위협이 되는 상황이 아니라고 판단했다. 한편 연방 정부의 법률 제정 권한은 연방 헌법 51조에서 열거한 경우에만 행사 가능한 반면 연방을 구성하는 각 주는 주의 고유 권한으로써 국가 방위에 위험이 초래되는 행위에 대해 모든 수단과 방법을 동원할 수 있는 권한을 가진다고 해석하였다. 다시 말해 각주의 고유권한으로서 특별 법률을 제정하여 형사 처벌할 수 있느냐의 문제하고는 다른 차원이라는 것이다.[38] 이런 견해는 플라거 대법관의 의견이었고, 키토 대법관은 연방 정부 체제가 아닌 단일 정부 처제라면 법률제정권한의 문제는 없었을 것이라는 견해를 나타냈다. 대법원은 번즈와 샤키 사건에서 공산주의자들을 형법(the Crimes Act 1914)의 내란 선동죄 sedition로 처벌하는 규정은 위헌이 아니라고 이미 판단했었다. 번즈와 샤키는 내란 선동죄로 기소되어 1심에서 유죄 판결을 받고 대법원에까지 상고하였으나, 대법원은 (미국의 1951년 데니스 판결과 마찬가지로) 유죄확정의 판결을 내렸다.

대법원은 연방 정부가 공무원에 대한 법률을 제정할 권한[39]이 있으므로 의회가 정부 공무원 채용 때 공산주의자를 배제하는 법률을 통과시킬 수 있다고 할지라도 의회가 국민들 가운데 공무원 신분과는 상관없이 어느 누구를 공산주의자로 판정할 수 있는 법률을 만드는 것은 허용되지 않는다고 말했다.[40] 이는 형식적인 법률 제정권한이 있다고 해도 실질적인 헌법 내재적인 제약성을 뛰어 넘어설 수는 없다고 판단한 것이다.

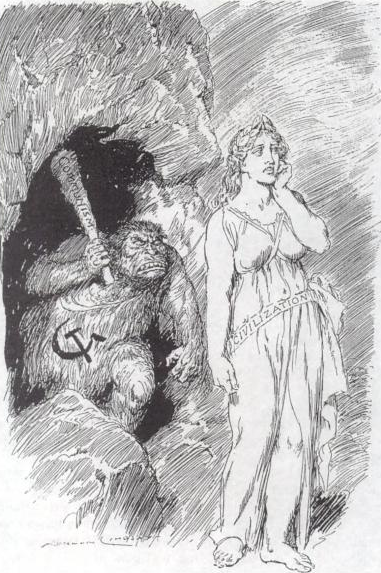

<연방대법원의 공산당 해산 위헌 무효 판결에 대해서 자유 문명세계의 뒤통수를 치려고 한 공산주의 마수를 “되던지기 The Throwback”한 것으로 평가한 뷸리틴 만평 (1951년 3월 14일).>

[1] Winterton, Australian Constitutional Landmarks, CUP, 2003, at 108.

[2] The Constitution was framed in accordance with "many traditional conceptions." 판결문 at 193-4.

[3] The Constitution was framed in accordance with "many traditional conceptions." Dixon J, 법의 지배 원칙은 묵시적인 implication 헌법 규정으로 해석된다기보다 헌법에 당연히 포함되어 있다고 있는 불문율과 같은 가정 assumption에 해당된다.

[4] “The EU is based: freedom, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and the rule of law.”, http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_en.htm#PRINCIPLES.

[5] 빙햄 Bingham, “법의 지배”, 김기창 역, 이음, 2013, 22-23쪽.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] “[t]he core of the existing principle [of the rule of law] is that all persons and authorities within the state, whether public or private, should be bound by and entitled to the benefit of laws publicly and prospectively promulgated and publicly administered in the courts.” 다이시가 설명하듯이, ‘법의 지배’ 원칙의 핵심은 ‘절차적 정의’에 있다. 로즈는 이렇게 주장한다: “법의 지배의 핵심은 절차적 정의를 필요로 한다는 것이다: 이것은 자유, 관용, 정의 같은 민주 사회의 필수 덕목에 꼭 필요한 (충분조건이 아니라) 것이다.” “the core of the rule of law is procedural: it is ‘a necessary, but not sufficient condition of other vital, civic virtues – freedom, tolerance and justice itself.’ Laws, J, “The rule of law - form or substance?”, [2007] 4 Justice Journal 24. 흔히 학생들의 열띤 토론에 흔히 등장하는 ‘필요조건’인지 ‘충분조건’인지를 상기해 보고 법의 지배 원칙의 의미를 되새겨보자. 교실에 책상은 충분 조건이고, 교실은 책상이 들어가기 위해 필요한 공간이므로 교실은 필요조건이다.

[9] 1. The law must be accessible and so far as possible intelligible, clear and predictable, 2. Questions of legal right and liability should ordinarily be resolved by application of the law and not the exercise of discretion, 3. The laws of the land should apply equally to all, save to the extent that objective differences justify differentiation, 4. The law must afford adequate protection of fundamental human rights, 5. Means must be provided for resolving, without prohibitive cost or inordinate delay, bona fide civil disputes which the parties themselves are unable to resolve, 6. Ministers and public officers at all levels must exercise the powers conferred on them reasonably, in good faith, for the purpose for which the powers were conferred and without exceeding the limits of such powers, 7. Adjudicative procedures provided by the state should be fair, 8. The state must comply with its obligations in international law, the law which whether deriving from treaty or international custom and practice governs the conduct of nations. Bingham T, “The rule of law”, (2007) 66 CLJ67.

[10] 영미법 국가의 정치제도가 내각제 전통이 지배하는 측면에서 “의회 우위 the sovereignty of parliament” 전통이 지배한다고 종종 잘못 이해되고 있는 경우가 있긴 하지만 사실 판례법 국가들은 “사법 심사”의 제도가 확립되어 있으므로 사법부 우위의 국가라고 이해되어야 한다.

[11] Dicey, “An Introduction to the Study of the Law of the Constitution”, 1885.

[12] (i) that the state possesses no ‘exceptional’ powers (ii) that individual public servants are responsible to (iii) the ordinary courts of the land for their use of statutory powers.

[13] Ch IV, “An Introduction to the Study of the Law of the Constitution”, 8th ed. Macmillan, London.

[14] “When we say that the supremacy of the rule of law is a characteristic of the English constitution we generally include under one expression at least three distinct though kindred conceptions.”

[15] [First] that no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense the rule of law is contrasted with every system of government based on the exercise by persons in authority of wide, arbitrary or discretionary powers of constraint.

[16] [Secondly], not only that with us no man is above the law, but (what is a different thing) that here every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals. In England the idea of legal equality, or of the universal subjection of all classes to one law administered by the ordinary courts, has been pushed to its utmost limit. With us every official, from the Prime Minister down to a constable or a collector of taxes, is under the same responsibility for every act done without legal justification as any other citizen. The Reports abound with cases in which officials have been brought before the Courts, and made, in their personal capacity, liable to punishment, or to the payment of damages, for acts done in their official character but in excess of their lawful authority. A colonial governor, a secretary of state, a military officer, and all subordinates, though carrying out the commands of their official superiors, are as responsible for any act which the law does not authorise as is any private and unofficial person.

[17] [Thirdly] We may say that the constitution is pervaded by the rule of law on the ground that the general principles of the constitution (as for example the right to personal liberty, or the right of public meeting) are with us the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the Courts; whereas under many foreign constitutions the security (such as it is) given to the rights of individuals results, or appears to result, from the general principles of the constitution.

[18] 이러한 다이시 Dicey의 관점은 독일 프랑스의 대륙법국가들에서 전제군주제의 국가 권력에 의해 개인의 자유가 크게 유린된 역사적 경험의 측면에서 크게 틀리지 않았다고 생각된다. 이런 진실된 의견은 영미판례법 국가들에서 대법원이 구체적 사건의 판결을 통해서 개인의 자유를 보장해온 역사를 고려한다면 충분히 입증된다. 반면 자의적이고 전제적인 행정부의 권력이 강화된 유럽 국가들의 역사를 보면 사법부의 독립 전통이 강하게 확립되지 못했고, 따라서 일반법원이 구체적인 사건에서의 판결을 통하여 기본적인 법원칙들을 하나 하나씩 쌓아 올려 갈 수가 없었다. 대신 나폴레옹 통일 법전, 2차 대전 종전 이후 독일 헌법 제정 등의 법역사가 말해주듯이 헌법을 제정하고 여기에서 일반적인 법원칙을 확립해내려고 시도했다.

[19] the dogma that the form of a government is a sort of spontaneous growth so dosely bound up with the life of a people that we can hardly treat it as a product of human will and energy, does, though in a loose and inaccurate fashion, bring into view the fact that some politics, and among them the English constitution, have not been created at one stroke, and, far from being the result of legislation, in the ordinary sense of that term, are the fruit of contests carried on in the Courts on behalf of the rights of individuals. Our constitution, in short, is a judge-made constitution, and it bears on its face all the features, good and bad, of judge-made law.

[20] In England the right to individual liberty is part of the constitution, because it is secured by the decisions of the Courts, extended or confirmed as they are by the Habeas Corpus Acts.

[21] Summary, That "rule of law," then, which forms a fundamental principle of the constitution, has three meanings, or may be regarded from three different points of view. It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government. Englishmen are ruled by the law, and by the law alone; a man may with us be punished for a breach of law, but he can be punished for nothing else. It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary Law Courts; the "rule of law" in this sense excludes the idea of any exemption of officials or others from the duty of obedience to the law which governs other citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals; there can be with us nothing really corresponding to the "administrative law" (droit administratif) or the "administrative tribunals" (tribunaux administratifs) of France. The notion which lies at the bottom of the "administrative law" known to foreign countries is, that affairs or disputes in which the government or its servants are concerned are beyond the sphere of the civil Courts and must be dealt with by special and more or less official bodies. This idea is utterly unknown to the law of England, and indeed is fundamentally inconsistent with our traditions and customs. The "rule of law," lastly, may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the Courts; that, in short, the principles of private law have with us been by the action of the Courts and Parliament so extended as to determine the position of the Crown and of its servants; thus the constitution is the result of the ordinary law of the land.

[22] “It was a truly epochal.” “Reputation as a fearless defender of liberty under law was never higher.” Winterton, Australian Constitutional Landmarks, CUP, 2003, at 127*.

[23] 사법 심사를 배제하는 특별법 규정을 “ouster clause” 또는 “privative clause”이라고 부른다.

[24] 사법 심사 judicial review 헌법 원칙에 대한 보다 자세한 이해는 미국의 마버리 사건 Marbury v Madison을 참고하라.

[25] 딕슨 대법관 판결문 at 187-188. “History and not only ancient history, shows that in countries where democratic institutions have been unconstitutionally superseded, it has been done not seldom by those holding the executive power. Forms of government may need protection from dangers likely to arise from within the institutions to be protected. In point of constitutional theory the power to legislate for the protection of an existing form of government ought not to be based on a conception, if otherwise adequate, adequate only to assist those holding power to resist or suppress obstruction or opposition or attempts to displace them or the form of government they defend.”

[26] Speech at the Virginia Convention to ratify the Federal Constitution, 1788년 6월6일.

[27] “Attainder” 영미 판례법에서의 법률용어로써 “국민 기본권을 박탈하는 것을 뜻한다.” 판례법 국가들에서는 일찍이 사법부의 판결 없이는 누구도 기본권을 박탈할 수 없다는 원칙 즉 죄형법정주의가 정착되어 왔다. 미국 헌법 (Art I, s9, cl3)에서도 규정하고 있다. “No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed.” 사법절차 없이 특정한 사람을 처벌하는 법률이나 소급입법의 제정은 입법부에 의한 사법권 행사로 삼권분리원칙에 위배되고 또 법의 지배 원칙에 어긋나기 때문에 위헌이다. 한국에서는 1972년 유신헌법이 만들어지고 전제적 대통령에 의해 “국가안전과 공공질서의 수호를 위한 대통령 긴급조치”가 공포되었다. 긴급조치는 유신헌법을 부정ㆍ반대ㆍ왜곡 또는 비방하거나, 유신헌법의 개정 또는 폐지를 주장ㆍ발의ㆍ제안 또는 청원하는 일체의 행위, 유언비어를 날조ㆍ유포하는 행위 등을 전면적으로 금지하고, 이를 위반하면 비상군법회의 등에서 재판해 처벌하도록 하는 것을 주된 내용으로 하였는데 이러한 긴급조치들은 권력분립의 원칙과 죄형법정주의에 어긋난 Bill of Attainder에 해당한다.

[28] Nullum crimen sine lege (no crime without law).

[29] Winterton, Australian Constitutional Landmarks, CUP, 2003, at 132.

[30] The Communist Party is the name of a world-wide movement which is organized as a political party in many countries and is the major and dominant party in the Union of Socialist Soviet Republics; the Australian Communist Party, like the communist parties in other countries, is a political party formed in accordance with Lenin's conception of a world-wide political movement which would strive to establish a proletarian dictatorship and to impose Marxism everywhere; and by reason of these circumstances the Australian Communist Party manifests strong sympathy with the foreign and domestic policy of the government of the Union of Socialist Soviet Republics. It follows that if war occurred in which that State was the enemy or there was imminent danger of such a war, the Commonwealth could take preventive measures against communists and communist bodies just as it could against alien enemies resident in this country. But I cannot agree with the view that at the time this Act was passed there was a situation which provided a constitutional foundation for this Act. (at 209).

[31] 미국의 판례 Korematsu v United States 323 U.S. 214 (1944)를 참조하라.

[32] Douglas, R. Cold War Justice? Judicial Responses to Communists and Communism, 1945-1955, (2007) 29(1) Sydney Law Review 43; http://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLRev/2007/2.html.

[33] Communist Party case (1951) 83 CLR 1 at 169.

[34] Douglas, R. Cold War Justice? Judicial Responses to Communists and Communism, 1945-1955, (2007) 29(1) Sydney Law Review 43; http://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLRev/2007/2.html.

[35] 정치적 의사 표현의 자유 the implied constitutional freedom of political communication가 헌법상 기본권으로 확인되기까지에는 1990년대에 들어와서였다. Nationwide News Pty Ltd v Wills (1992) 177 CLR 1; Australian Capital Television Pty Ltd v Commonwealth (1992) 177 CLR 106; Lange v Australian Broadcasting Corporation (1997) 189 CLR 520.

[36] 거의 같은 시기에 독일헌법재판소는 공산당 해산의 판결을 내렸다는 사실과 비교하라.

[37] 한국에서는 1972년 유신헌법이 제정되고 전제적 대통령에 의해 “국가안전과 공공질서의 수호를 위한 대통령 긴급조치”가 공포되었다. 긴급조치는 유신헌법을 부정ㆍ반대ㆍ왜곡 또는 비방하거나, 유신헌법의 개정 또는 폐지를 주장ㆍ발의ㆍ제안 또는 청원하는 일체의 행위, 유언비어를 날조ㆍ유포하는 행위 등을 전면적으로 금지하고, 이를 위반하면 비상군법회의 등에서 재판해 처벌하도록 하는 것을 주된 내용으로 하였는데 이러한 긴급조치에 대해서 대법원이 위헌무효로 판결한 때는 사후적인 2010년 12월 16일이다. (긴급조치 1호에 대해 위헌 판결 2010도5986). 판례법국가와 다른 정치 법제도와 법문화를 감안하더라도 호주 대법원이 1950년 당시 매카시즘의 한복판에서 공산주의자를 다루는 법률에 대해 위헌무효임을 선언했던 사건은 그 의미가 실로 대단한 것에 해당된다는 여겨진다. 한국의 긴급조치는 근거 법률도 없이 이루어진 초법적인 조치이었음에도 불구하고 한국의 대법원은 "긴급조치 9호는 유신헌법에 대한 논의 자체를 전면 금지하거나 유신체제에 대한 국민적 저항을 탄압하기 위한 것이었다"며 대법원은 위헌무효를 사건 당시에서가 아니라 40여 년이 지난 2010년 이후에야 사후적으로 위헌 무효를 선언했을 뿐이다. 위헌무효의 선언 시점이 사건 당시가 아니라 사후적으로 거슬려 이루어졌다는 점은 차이가 크다. 죽은 사람을 되살릴 수는 없다는 사실을 기억하라. 대법원이 국민의 자유를 지키는 최후 보루의 역할을 담당해 온 판례법 국가들에서 현실적 측면에서 보면 사법부 통치 국가라고 이해된다. 판례법 국가의 법의 지배 전통은 행정부 독단이 종종 일어나는 전체주의 국가 체제하고는 크게 다른 점이라고 이해된다.

[38] Fullagar J, there was nothing preventing the States from banning the CPA in their own jurisdiction.

[39] 호주 헌법 51조 (의회의 입법권) “의회는 본 헌법에 의거하여 연방의 평화, 질서 및 선량한 통치를 위해 다음 사항에 대한 법률을 제정할 권한을 가진다. (1). 타국과의 또는 주 상호간의 통상…… (39). 본 헌법에 의해 의회, 의회의 원, 연방정부, 연방법원, 연방의 부처 또는 공무원에게 귀속된 권한의 행사에 부수되는 사안.”

[40] 미국의 본드 의원 Bond v. Flyd 385 U.S. 116 (1966) 사건에서 미국연방대법원은 조지아주 의회가 의원에 관한 법률 제정권한은 가지고 있으므로 의원 자격 심사에 관한 기준을 둘 수 있는 법률을 제정할 수는 있다고 해도 의원의 기본권 제약을 일반 국민들이 누리는 기본권 수준보다 더 열악한 수준으로 가할 수는 없다고 판단했다.